E&M

2019/3

Luci e ombre della gig economy

Le innovazioni tecnologiche stanno producendo trasformazioni epocali nell’economia: rendono possibili scenari organizzativi finora impensabili, e incidono sempre di più nella società, condizionando il modo in cui le persone lavorano e consumano. Cifra evidente di tali trasformazioni è la rapida moltiplicazione di termini di uso comune – quali gig, sharing o platform – con cui si è arricchito il vocabolario economico.

In realtà già prima dell’avvento delle tecnologie digitali si è assistito a una moltiplicazione di impieghi di natura occasionale in professioni high e low skilled. Le piattaforme da un lato stanno determinando un processo di formalizzazione di attività storicamente condotte nell’informalità, dall’altro i lavoratori sembrano mantenere quei tratti di povertà e di insicurezza che caratterizzano il lavoro informale.

L’affermazione delle piattaforme digitali comporta numerosi rischi: nei confronti dei lavoratori, degli attori economici tradizionali, ma anche per le startup e i progetti territoriali del settore, che oggi subiscono la competizione delle multinazionali. È necessaria una regolazione che non solo limiti l’iniziativa delle piattaforme, ma sia in grado di sostenere l’innovazione tecnologica e di redistribuirne i benefici all’interno della società.

Che le innovazioni tecnologiche stiano producendo trasformazioni epocali nell’economia è ormai un dato sempre più evidente. Non solo rendono possibili scenari organizzativi finora impensabili, ma incidono sempre di più nella società, condizionando il modo in cui le persone lavorano e consumano. Cifra evidente di tali trasformazioni è la rapida moltiplicazione di termini di uso comune – quali gig, sharing o platform – con cui si è arricchito il vocabolario economico.

Eppure, in molti casi, date anche le ambivalenze dei processi che questi lemmi provano a fotografare, più che chiarire finiscono per generare ambiguità a causa delle loro continue sovrapposizioni. L’obiettivo di questo breve contributo è quello di ripercorrere il dibattito che si è recentemente sviluppato attorno a tali trasformazioni, provando a chiarire alcuni dei principali concetti che sono divenuti di uso comune. Più precisamente, il tentativo non è solo quello di focalizzare i margini entro cui le nuove tendenze operano, ma anche le relazioni che intrattengono sia tra di loro, sia nei confronti di trasformazioni economiche di più lunga durata.

In primo luogo, infatti, verranno presentati quei fattori socio-economici che hanno determinato l’emergere della gig economy, ossia il progressivo diffondersi negli ultimi anni di rapporti di lavoro di natura occasionale. In secondo luogo, invece, verrà chiarito l’impatto dei processi di digitalizzazione, soffermandosi in particolare sull’ascesa delle piattaforme digitali e sulla loro tendenza a moltiplicare queste tipologie di rapporti di lavoro. Infine, verranno discussi rischi e opportunità che la loro diffusione implica sia nei confronti dei lavoratori, sia degli attori economici tradizionali, sia ancora della società nel suo insieme, richiamando nelle conclusioni la necessità di una regolazione in grado allo stesso tempo di promuovere e redistribuire i benefici dello sviluppo tecnologico.

L’ascesa della gig economy

Tra i termini che più si è diffuso negli ultimi anni vi è sicuramente quello di gig economy, con cui nella letteratura anglosassone si è tentato di descrivere la crescente diffusione di rapporti di lavoro occasionali. Come fa notare Gerald Friedman, in particolare a partire dalla crisi finanziaria del 2007/2008:

«Una quota crescente della forza lavoro americana non è più impiegata in “lavori” basati su rapporti di lungo termine con una singola azienda, con un sistema di carriera e un interesse reciproco nel benessere tanto dell’azienda quanto del lavoratore. Al contrario, sono sempre di più coloro reclutati nel quadro di accordi “flessibili”, come “contractor indipendenti” o “consulenti”, che lavorano solo per completare uno specifico compito o per un periodo di tempo definito»[1].

Significativo è il riferimento al termine gig, proveniente dal linguaggio musicale, in cui viene utilizzato per indicare la particolare forma di impiego dei musicisti, solitamente retribuiti con un forfait per la singola esibizione. Ciò che Friedman rileva è che se in passato tale forma retributiva era riservata soltanto ad alcune professioni peculiari, oggi possiamo trovare in simili condizioni camerieri, fattorini, muratori, grafici, docenti universitari e numerose altre figure professionali, indifferentemente caratterizzate da high e low skill.

Una crescita quantitativa che è stata fotografata anche dal McKinsey Global Institute[2]: in un’indagine condotta in Europa e negli USA sulla base di oltre 8000 questionari, si rileva come oltre 160 milioni di persone, pari a una forbice compresa tra il 20 e il 30 per cento del totale della popolazione in età attiva, svolgono abitualmente lavoretti.

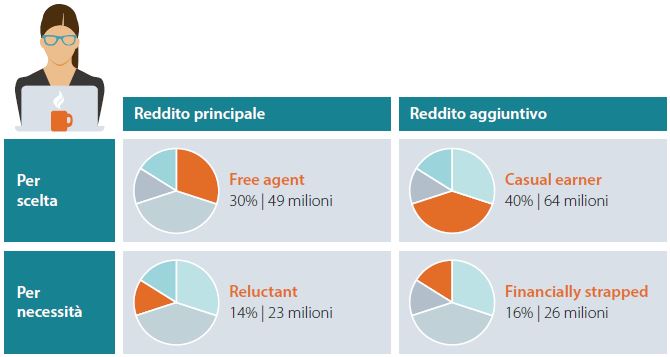

Quali sono, però, i fattori che hanno determinato la crescente diffusione di tale tipologia di impiego? Lo stesso rapporto di ricerca sottolinea come la natura variegata di questo segmento di lavoratori rende difficile individuare una tendenza univoca dietro l’esplosione della gig economy. Pertanto, come rappresentato nella Tabella 1, se da un lato possiamo compiere una prima categorizzazione tra coloro che svolgono lavoretti come fonte primaria di introito e coloro per i quali i lavoretti sono invece una fonte di reddito supplementare, dall’altro questa stessa categorizzazione viene intersecata dalla divisione tra chi giunge nella gig economy come esito di una scelta professionale e chi invece è motivato da condizioni di necessità. In entrambi i casi, però, ci misuriamo con tendenze di lunga durata che avevano iniziato a caratterizzare le trasformazioni economiche già prima dell’avvento delle tecnologie digitali.

Anzitutto, per quanto riguarda i free agent (coloro che trovano nei lavoretti la loro principale fonte di reddito e che hanno scelto autonomamente questa tipologia di rapporto di lavoro), possiamo riconoscere tendenze già osservate da quegli studiosi che sin dagli anni Novanta hanno prestato attenzione alle trasformazioni del lavoro autonomo[3]. In maniera non dissimile, infatti, questa componente non solo fa registrare livelli elevati di formazione, ma anche una maggiore soddisfazione data dal valore attribuito all’autonomia di cui gode questa forma di impiego. Oltre alle trasformazioni produttive, un ruolo determinante in questo caso è giocato da trasformazioni di natura culturale che hanno portato gli individui a preferire impieghi liberi da vincoli temporali, nonostante ciò implichi un’esclusione dagli strumenti di protezione sociale.

Tale componente, però, si attesta a rappresentare appena un terzo della composizione totale dei gig workers, che invece per la maggioranza svolgono prestazioni occasionali come integrazione alla loro fonte di reddito principale (è il caso sia dei casual earner, che lo fanno per scelta, sia dei financially strapped, che vi si trovano invece costretti). Le sole trasformazioni avvenute all’interno della sfera culturale, dunque, appaiono insufficienti a spiegare la rapida crescita della gig economy. Un ruolo decisivo viene così giocato anche dai bisogni materiali degli individui, come per esempio la crescita della disoccupazione o la progressiva perdita di potere di acquisto che ha colpito i salari dei lavoratori in tutto l’Occidente economico. Come osserva ancora Friedman:

«La gig economy si è allargata nel momento in cui i lavoratori hanno perso potere negoziale a causa della crescita della disoccupazione avvenuta a seguito del collasso della bolla di Internet. Sono la crisi economica e la grande recessione ad aver fatto esplodere la gig economy» [4].

La riduzione dei salari, la precarizzazione del mercato del lavoro e la progressiva dismissione del welfare promosse dalle politiche degli ultimi anni rappresentano un fattore cruciale tra quelli che hanno favorito l’esplosione della gig economy. Ciò soprattutto per quanto riguarda la componente dei reluctant (coloro per cui i lavoretti sono per necessità la fonte principale di reddito) i quali, non riuscendo a ottenere un impiego stabile, trovano nella gig economy una fonte di sopravvivenza.

Lo svolgimento di prestazioni occasionali, dunque, non rappresenta una novità dell’era digitale. Ancora di più nel nostro Paese, dove il loro radicamento è da tempo legato alla posizione significativa che la dimensione informale occupa nella nostra economia. L’interesse nei confronti della gig economy si è però notevolmente moltiplicato a seguito della sempre più larga diffusione di tecnologie digitali. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto una crescita esponenziale di piattaforme digitali in grado di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni di natura occasionale. Così, sebbene secondo le stime di McKinsey appena il 15 per cento dei gig workers si affidi abitualmente a una piattaforma digitale, proprio a seguito della loro diffusione possiamo attenderci una rapida crescita di queste forme di impiego.

Tabella 1 Ripartizione della popolazione in età lavorativa coinvolta che svolge lavori occasionali

Fonte: James Manyika, Susan Lund, Jacques Bughin, Kelsey Robinson, Jan Mischke, Deepa Mahajan, Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy, McKinsey Global Institute, October 2016, disponibile online: www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independentwork-choice-necessity-and-the-gig-economy.

Dalla sharing economy all’economia delle piattaforme

L’ascesa delle piattaforme digitali costituisce una delle conseguenze più significative di quella che è stata definita da alcuni autori la «nuova era delle macchine»[5]. La diffusione degli algoritmi, infatti, ha consentito la formazione di infrastrutture organizzative in grado non solo di facilitare l’intermediazione tra domanda e offerta di beni e servizi, ma consente una riconfigurazione di tali transazioni attorno alla centralità della piattaforma. Così, soprattutto nella fase iniziale del dibattito, una sostanziosa produzione letteraria si è sviluppata attorno alla capacità di queste tecnologie di dar vita a un’economia basata sul principio di condivisione, ossia in grado di sollevarsi da relazioni di natura proprietaria e da rigidi vincoli di reciprocità. Tuttavia, la definizione di sharing economy si rivela ben presto portatrice di ambiguità, in quanto:

«secondo una prima più rigorosa accezione l’espressione - sharing economy - era riservata esclusivamente a quelle pratiche che si collocano al di fuori del mercato […] ma la stessa definizione è stata utilizzata in modo ampio facendovi rientrare modelli di mercato e di profitto in cui la piattaforma guadagna dall’attività di intermediazione, generalmente prelevando una commissione su ogni transazione»[6].

Negli ultimi anni, però, le piattaforme digitali sono cresciute non solo nel numero, ma anche nel loro valore di mercato, attirando investimenti sempre più ingenti e rendendo la definizione di sharing economy ormai inadeguata a cogliere le trasformazioni in corso. In un siffatto scenario, più che semplici infrastrutture di intermediazione collocate ai margini del mercato, le piattaforme emergono come un distinto modello organizzativo in grado di coniugare sia i tratti orizzontali del mercato, sia la natura verticale dell’impresa. Un assetto organizzativo particolarmente efficace ed efficiente che si è rapidamente fatto largo nella sfera economica imponendosi come uno dei modelli egemoni.

A seguito di tale moltiplicazione, numerosi sono stati anche gli sforzi nel tentare di tipizzare le diverse tipologie di piattaforma. C’è chi le ha classificate a partire dalla loro missione, dividendole tra piattaforme for-profit e non-profit, chi sulla base del tipo di transazione, se a pagamento o gratuita, o a partire dalla diversità del processo produttivo, differenziando tra crowdwork, ossia prestazioni svolte in remoto come accade per Amazon Mechanical Turk, e work-on-demand, come per esempio nel caso delle piattaforme di consegna di cibo o di lavoro di cura[7] in cui il servizio viene svolto di persona. C’è però anche chi ha costruito tipizzazioni più articolate, come per esempio fa Srnicek[8] che, a partire dal modo con cui le diverse piattaforme utilizzano la mole di dati prodotta dalle interazioni con gli utenti – ossia la risorsa principale che muove l’economia delle piattaforme –, ha costruito cinque differenti tipologie. A prescindere dalle singole proposte di classificazione, ciò che preme far notare in questa sede è la natura estremamente variegata del mondo delle piattaforme digitali; in grado di offrire non solo servizi a basso valore aggiunto, come accade per la consegna a domicilio, il lavoro di cura o gli affitti di breve durata, ma anche servizi qualificati svolti da lavoratori con high skill come ingegneri, commercialisti e altri professionisti disposti a fornire prestazioni di natura occasionale.

In altre parole, la rapidità e la varietà con cui le piattaforme si stanno sviluppando fa della cosiddetta platform economy un’espressione ombrello in grado di indicare una molteplicità di trasformazioni che al momento è impossibile riassumere in una chiave univoca. Così, se da un lato tale diffusione esprime un’effettiva tendenza verso una platformization[9] dell’economia, ossia un generale processo di trasformazioni organizzative sollecitato dalle innovazioni tecnologiche e che coinvolge una sfera sempre più ampia di imprese, dall’altro rischia nuovamente di generare ambiguità attorno ai confini e al significato dei processi in corso.

Rischi e opportunità della platform economy

L’esplosione delle piattaforme e, particolarmente nel food delivery, dei loro conflitti con i lavoratori, ha stimolato un sostanzioso dibattito anche nei confronti dei rischi che la loro affermazione nell’economia comporta. In particolare, se da un lato le piattaforme stanno determinando un processo di formalizzazione di attività storicamente condotte nell’informalità, dall’altro i lavoratori sembrano mantenere quei tratti di povertà e di insicurezza che caratterizzano il lavoro informale. Come sottolineano Alex J. Wood e i suoi colleghi:

«Lo sradicamento normativo, a causa dell’assenza di diritti e di regolamentazione dei rapporti di lavoro, lascia i lavoratori esposti alla volatilità del mercato. Inoltre, mette in pericolo anche la capacità riproduttiva degli individui limitando l’accesso alle cure sanitarie e imponendo ai lavoratori il coinvolgimento in forme sempre più diffuse di work-for-labour non retribuito» [10].

Il modello organizzativo che caratterizza le piattaforme, infatti, sembra sfuggire all’attuale impianto giuslavoristico. Come fa notare il dibattito in questa disciplina, le piattaforme operano in una zona grigia priva di regole chiare sia nell’esercizio della prestazione, sia riguardo alla possibilità per i lavoratori di avere accesso agli strumenti di protezione sociale. Se da un lato, dunque, i lavoratori sono costretti a operare sotto la direzione di algoritmi digitali, trovandosi così a fronteggiare alcuni dei rischi tipici del lavoro subordinato, dall’altro l’inquadramento all’interno della sfera del lavoro autonomo non consente loro di avere diritto alle tutele associate a queste stesse tipologie di rischio. In altre parole, in assenza di una regolazione in grado di estendere a questi lavoratori l’accesso a tutele fondamentali come salario minimo, tutela infortunistica e rappresentanza sindacale, il rischio che la moltiplicazione delle piattaforme comporta è quello di una crescita del numero di individui privati, sia nei luoghi di lavoro, sia al di fuori di essi, della possibilità di avere accesso a una protezione sociale.

Tuttavia, non è questo l’unico rischio che l’ascesa delle piattaforme digitali produce nei confronti dei lavoratori. Piuttosto, l’impiego di algoritmi non solo consente l’elusione della tradizionale regolazione dei rapporti di lavoro, ma impatta anche sulla prestazione lavorativa, che tende a subire un processo di intensificazione. Fanno notare ancora Wood e colleghi:

«Le tecniche di gestione fondate su algoritmi tendono a offrire ai lavoratori livelli elevati di flessibilità, autonomia, varietà dei compiti e complessità. Tuttavia, gli stessi possono anche condurre a salari bassi, isolamento sociale, ore di lavoro irregolari e antisociali, eccesso di lavoro, privazione del sonno ed esaurimento nervoso»[11].

In altre parole, l’impiego di algoritmi per funzioni quali il monitoraggio della prestazione lavorativa o la definizione di classifiche basate sulla produttività non solo rischia di scaricare sui lavoratori una parte significativa dei rischi d’impresa, tra cui anche quelli legati all’infortunio lavorativo, ma finisce anche con il produrne un incremento.

I lavoratori non sono però gli unici a dover affrontare i rischi connessi all’espansione delle piattaforme. In un contesto privo di vincoli alla loro iniziativa, a subire gli effetti di una sempre maggiore concentrazione di potere nelle mani delle piattaforme sono anche attori economici tradizionali quali ristoratori o albergatori. Un processo che non solo riduce il loro margine di guadagno a favore delle piattaforme, ma che finisce anche con il determinare un rapporto di dipendenza che gli attori economici tradizionali fanno sempre più fatica a eludere. In secondo luogo, come in ultimo testimonia la recente notizia dell’investimento di circa 600 milioni di dollari da parte di Amazon nell’ambito del food delivery, trasformazioni significative stanno avvenendo anche all’interno della stessa platform economy. Se all’origine questa era popolata da una galassia di startup e di piccoli finanziamenti territoriali, infatti, l’attuale scenario è caratterizzato da attori multinazionali dotati di grandi risorse finanziarie. L’orizzonte che sembra configurarsi è dunque quello di una grande guerra delle piattaforme, dove poche multinazionali mobilitano risorse sempre maggiori con l’obiettivo di raggiungere una posizione monopolistica. In un siffatto scenario, dunque, le startup e le iniziative territoriali appaiono dotate di ben pochi margini di sopravvivenza, rischiando così di essere acquisite o di venire espulse dal mercato.

Nonostante tali rischi, però, il potenziale offerto dall’andamento esponenziale dello sviluppo tecnologico appare ancora largamente inesplorato. Non mancano, infatti, anche esperienze di platform cooperativism[12], in cui l’obiettivo non è solo quello di operare una redistribuzione dei benefici organizzativi delle piattaforme, ma anche di socializzare la proprietà degli algoritmi. Nel futuro, dunque, sarà sempre più necessario prestare attenzione anche a questo tipo di esperienze, che già oggi vediamo non solo moltiplicarsi rapidamente, ma anche ottenere spazi di mercato sempre più promettenti.

E quindi…

In questo breve contributo si è tentato di far chiarezza sulle ambiguità che attraversano il dibattito che si è sviluppato attorno all’impatto dell’innovazione tecnologica. Una condizione che è soprattutto il frutto dell’ambivalenza con cui queste si presentano, da un lato offrendo opportunità organizzative inedite, dall’altro ponendo sfide decisive per il futuro dell’economia e del lavoro. Con l’ascesa delle piattaforme, infatti, stiamo assistendo non solo a una sempre maggiore moltiplicazione di lavoretti, ossia di prestazioni occasionali prive di ogni forma di protezione, ma anche a una progressiva platformization dell’economia che rischia di espellere dal mercato tutti coloro che non sono in grado di adeguarsi a tali trasformazioni.

Nonostante questo, lo sviluppo tecnologico continua a espandere il campo delle opportunità economiche. Tuttavia, per poter mantenere accessibile questo spazio e mettersi al riparo dai possibili rischi, è necessaria una regolazione che da un lato sia in grado di sostenere la continua innovazione, dall’altro di evitare i possibili impatti negativi nei confronti dell’economia e del lavoro. In altre parole, è solo redistribuendo i benefici dello sviluppo tecnologico, ossia garantendone l’accesso a un numero sempre più significativo di attori, che è possibile immaginare di adeguare la società alle sfide che esso pone.

In sintesi

Già prima dell’avvento delle tecnologie digitali si è assistito a una moltiplicazione di impieghi di natura occasionale in professioni high e low skilled. Alla radice vi sono fattori sia culturali sia materiali, che da un lato spingono sempre più individui a ricercare questo genere di occupazioni, dall’altro motivano le aziende a perpetrare questa forma di impiego.

Inizialmente le piattaforme digitali sono state associate a una componente marginale dell’economia basata sul principio della condivisione. Esse invece non solo si sono dimostrate capaci di generare valore di mercato, ma rappresentano un distinto modello organizzativo in grado di operare in diversi settori e destinato ad affermarsi come modello egemone, espellendo dal mercato tutti coloro che non riescono ad adeguarsi.

L’affermazione delle piattaforme digitali comporta numerosi rischi: nei confronti dei lavoratori, degli attori economici tradizionali, ma anche per le startup e i progetti territoriali del settore, che oggi subiscono la competizione delle multinazionali. È necessaria una regolazione che non solo limiti l’iniziativa delle piattaforme, ma sia in grado di sostenere l’innovazione tecnologica e di redistribuirne i benefici all’interno della società.

G. Friedman, «Workers without employers: Shadow corporations and the rise of the gig economy», Review of Keynesian Economics, 2(2), 2014, pp. 171-188 (trad. dell’autore).

McKinsey&Company, Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy, October 2016, disponibile online: www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy.

Tra le diverse pubblicazioni disponibili sul tema si veda a titolo esemplificativo S. Bologna, A. Fumagalli (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione, Milano, Feltrinelli, 1997.

Ivi, p. 176 (trad. dell’autore).

E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, New York, W.W. Norton & Company, 2014 (trad. it. La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante, Milano, Feltrinelli, 2015).

G. Smorto, Sharing Economy e Modelli di Organizzazione, Paper presentato in occasione del Colloquio scientifico sull’impresa sociale, Dipartimento PAU (Patrimonio, Architettura, Urbanistica), Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 22-23 maggio 2015, p. 6.

V. De Stefano, «Crowdsourcing, The gig economy and the law», Comparative Labor Law and Policy Journal, 37, 2016, pp. 461-479.

N. Srnicek, Platform Capitalism, Cambridge, Polity Press, 2017 (trad. it. Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web, Roma, Luiss University Press, 2017.

T. Gillespie, «The politics of platforms», New Media & Society, 12(3), 2010, pp. 347-364.

A. Wood et al., «Networked but commodified: The (dis)embeddedness of digital labour in the gig economy», Sociology, 8.2.2019.

A.J. Wood et al., «Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy», Work, Employment and Society, 33(1), pp. 56-75.

T. Scholz, Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy, New York, Rosa Luxemburg Foundation, 2016.