E&M

2021/4

Gender pay gap il ruolo delle imprese

Nel corso degli ultimi 30 anni, in Italia i differenziali salariali di genere nel settore privato si sono ridotti in maniera sensibile, anche se rimangono molto accentuati tra i redditi da lavoro elevati: la differenza tra uomini e donne è del 30 per cento a vantaggio dei primi. Ancora nel 2021 la nascita di un figlio rappresenta uno dei principali fattori che contribuiscono ad accentuare i divari occupazionali e retributivi di genere. In Italia, la child penalty – cioè la perdita in percentuale di redditi di lavoro che le madri subiscono in seguito alla gravidanza – è tra le più alte d’Europa. Circa il 30 per cento del differenziale salariale di genere dipende invece dalle politiche di remunerazione che le imprese adottano per uomini e donne. In tal senso, nel marzo 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta per una direttiva sulla trasparenza salariale, per assicurare che le donne ricevano compensi equi per il proprio lavoro.

I divari di genere nelle retribuzioni e nell’occupazione rappresentano un forte ostacolo al raggiungimento di una parità effettiva tra uomini e donne nel mercato del lavoro in Europa e in Italia. Nonostante le numerose analisi che testimoniano gli importanti effetti positivi dell’empowerment femminile sugli esiti economici – sia a livello macroeconomico, sia a livello di impresa[1] – permangono significative disuguaglianze e le misure adottate per superarle sono spesse timide, concentrate in alcuni Paesi o imprese virtuose.

A fine 2020 l’Italia registrava uno dei peggiori tassi di occupazione femminile nell’Unione Europea (48,6 per cento), meglio solo della Grecia e ben 14 punti percentuali al di sotto della media europea. Secondo i dati Eurostat, il divario tra i salari orari maschili e femminili si attesta al 14,1 per cento nell’Unione Europea ed è pari al 4,7 per cento in Italia, con enormi differenze tra settore pubblico e privato, dove il divario è pari al 3,8 per cento e al 17 per cento, rispettivamente[2].

La riduzione dei differenziali salariali di genere chiama quindi in causa il settore privato e le dinamiche retributive all’interno delle imprese.

In questo articolo presenterò alcuni dati sulla dinamica e il livello del differenziale salariale di genere nel settore privato in Italia; discuterò delle principali cause dei differenziali salariali di genere, soffermandomi in particolare su quelle che coinvolgono più direttamente il ruolo delle imprese; analizzerò da ultimo la trasparenza salariale come leva per la riduzione dei differenziali salariali.

Il gender pay gap in Italia

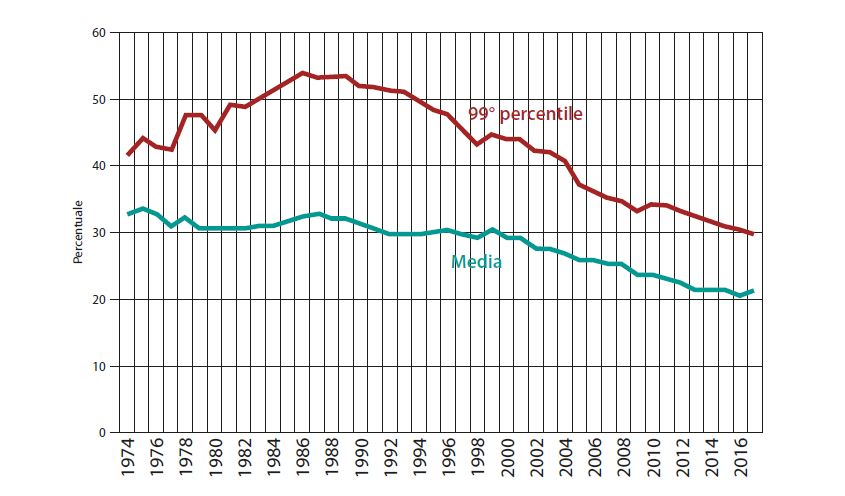

I differenziali salariali di genere nel settore privato si sono ridotti in maniera sensibile nel corso del tempo, a segnalare che alcuni progressi in questa dimensione ci sono stati. Utilizzando i dati Inps sull’universo dei lavoratori italiani nel settore privato, resi disponibili grazie al programma di ricerca VisitInps, è possibile mostrare come, a partire dall’inizio degli anni Settanta, il differenziale di genere medio nei salari lordi annuali per i lavoratori full-time sia sceso dal 33 per cento del 1974 al 21 per cento del 2017. La convergenza tra i salari maschili e femminili è avvenuta a velocità diverse a seconda del periodo considerato. La Figura 1 mostra come – guardando alla media (linea tratteggiata) – sia stata piuttosto lenta fino alla fine degli anni Novanta, per poi accelerare dagli anni Duemila e fermarsi nuovamente in quelli più recenti.

Se invece di soffermarsi sulla media, guardiamo alla porzione della distribuzione dei redditi di lavoro che comprende l’1 per cento più ricco dei lavoratori, notiamo come tale valore sia per tutto il periodo considerato ben al di sopra del valore medio, offrendo evidenza del fenomeno del «soffitto di cristallo»: le differenze salariali tra uomini e donne sono più accentuate tra i redditi da lavoro elevati di quanto lo siano tra i redditi da lavoro medi. Se nel 2017 le donne guadagnavano mediamente il 20 per cento in meno degli uomini, tra i lavoratori con salari più elevati la differenza sale al 30 per cento. Tuttavia, rispetto al differenziale alla media, il gap al top ha mostrato una riduzione più rapida a partire dalla metà degli anni Ottanta in poi, passando da un valore massimo del 54 per cento nel 1986 a un minimo del 30 per cento nel 2017. Nel percentile più alto, il salario settimanale per un uomo in questa porzione della distribuzione dei salari oscilla tra i 2000 e i 10.000 euro. Al contrario, una donna nella stessa porzione della distribuzione femminile guadagna approssimativamente tra i 1200 e i 4800 euro[3]. L’obiettivo di ridurre i differenziali salariali non può quindi prescindere da una comprensione di ciò che accade a lavoratori e lavoratrici nei segmenti più remunerativi del mercato del lavoro.

Figura 1 Differenziale salariale di genere alla media e al 99° percentile, 1974-2017 (Italia)

Fonte: Elaborazioni su dati Inps. A. Casarico, S. Lattanzio, «Differenziali salariali di genere e ruolo delle imprese», in Il Bilancio di genere per l'esercizio finanziario 2017, Ministero dell'Economia e delle Finanze (2018).

Maternità e imprese

Se dai dati emerge come il divario salariale tra uomini e donne nel settore privato sia alto e persistente nel tempo – con una notevole eterogeneità a seconda della porzione della distribuzione dei salari – è naturale chiedersi quali siano i meccanismi che determinano l’apertura e la persistenza di questo divario. Storicamente, il divario salariale è stato attribuito a differenze nei livelli di istruzione di uomini e donne[4]. Tuttavia, al giorno d’oggi le donne raggiungono livelli di istruzioni pari – se non superiori – a quelli degli uomini. La convergenza nei tassi di istruzione è stata infatti una delle ragioni che ha guidato l’avvicinamento dei salari di uomini e donne nel corso degli anni[5]. Lo stesso non si può dire per l’impatto della maternità.

La child penalty

Anche nel 2021 la nascita di un figlio rappresenta un punto di svolta nelle carriere lavorative delle donne ed è tuttora uno dei principali fattori che contribuiscono alla presenza di divari occupazionali e retributivi di genere. Il costo sul mercato del lavoro della nascita di un figlio è comunemente chiamato child penalty. Questo misura la perdita in termini di redditi di lavoro che le madri subiscono in seguito alla nascita, se confrontate con i padri o con donne che ne condividono le caratteristiche in termini di età, competenze e salari, ma che non hanno figli. Anche nei Paesi scandinavi, che di solito primeggiano nelle classifiche internazionali sulla parità di genere, le madri pagano una penalità di lungo periodo superiore al 20 per cento in termini di minori redditi da lavoro rispetto ai padri in seguito alla nascita di un figlio. In Austria, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna – altri Paesi in cui tale penalità è stata misurata – la perdita è ancora maggiore. L’Italia non fa eccezione. Abbiamo ottenuto una stima della child penalty di lungo periodo per il nostro Paese sulla base di un campione di dati Inps sui lavoratori dipendenti del settore privato tra il 1985 e il 2018[6]. A 15 anni dalla nascita del figlio, i salari annuali delle mamme crescono del 57 per cento in meno rispetto a quelli delle donne senza figli. Il crollo è molto forte nell’immediatezza della nascita, ma il divario che si crea non si chiude.

Perché dopo la maternità i redditi delle lavoratrici «cambiano sentiero»? A 15 anni dalla nascita di un figlio, oltre i due terzi della child penalty (il 68 per cento) sono spiegati da una riduzione dell’offerta di lavoro delle mamme rispetto alle non-mamme, dal momento che le prime lavorano un minor numero di settimane in un anno. Il 20 per cento dipende invece dal passaggio al part-time, mentre il 12 per cento è riconducibile a minori salari settimanali tempo pieno equivalenti. È dunque la riduzione dell’offerta di lavoro delle mamme a contribuire in larga parte alla penalità nei salari annuali.

La «penalità» nei redditi da lavoro legata alla nascita di un figlio coglie più aspetti. Può riflettere le preferenze delle mamme che desiderano trascorrere del tempo con i figli e quindi riducono il tempo dedicato al lavoro; può significare le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia che l’assenza di servizi di cura e asili nido, oppure la scarsa condivisione all’interno delle famiglie possono rendere insormontabili; può avere attinenza con stereotipi e norme sociali che vogliono le mamme come principali o esclusive responsabili della cura dei figli; può, da ultimo, dipendere dalle caratteristiche delle imprese nelle quali le mamme lavorano.

Su quest’ultimo punto, le nostre analisi non offrono evidenza che la grandezza della penalità dipenda dalla dimensione dell’impresa in cui le mamme lavorano, ma segnalano come sia maggiore in imprese che corrispondono salari mediamente inferiori o in imprese dove la percentuale di donne impiegate è più elevata. Il primo risultato potrebbe riflettere il fatto che imprese che offrono bassi salari sono imprese che garantiscono anche pochi benefici non pecuniari alle donne, come asili aziendali, flessibilità nell’orario di lavoro o possibilità di lavorare da casa. Potrebbe anche accadere che le donne si concentrino in imprese con queste caratteristiche perché hanno minori offerte di lavoro, vincoli di tempo più stringenti nella ricerca del lavoro stesso o costi di mobilità maggiori. Che la penalità salariale sia maggiore in imprese dove la quota di donne impiegate è maggiore potrebbe sembrare a prima vista controintuitivo, dal momento che un’alta concentrazione femminile potrebbe rivelare che l’impresa è particolarmente women-friendly. In realtà, vi sono diversi studi che dimostrano come le donne non solo si concentrano in particolari settori in cui le remunerazioni sono mediamente più basse, ma anche in imprese che pagano mediamente meno tutti i lavoratori.

Differenziali salariali e ruolo delle imprese

La crescente disponibilità di dati amministrativi che permettono di associare ciascun lavoratore alle caratteristiche dell’impresa per cui lavora ha consentito lo sviluppo di analisi volte a quantificare l’impatto delle politiche salariali delle imprese sulla disuguaglianza salariale in generale, e su quella di genere in particolare[7]. Le politiche salariali o di progressione di carriera adottate, l’organizzazione dei tempi di lavoro, la presenza o assenza di servizi complementari al lavoro stesso (i nidi aziendali, per fare un esempio) contraddistinguono ciascuna impresa (tecnicamente, sono catturate dagli «effetti fissi» di impresa) e possono contribuire alla disuguaglianza salariale di genere. Utilizzando i dati Inps sull’universo dei lavoratori del settore privato in Italia, troviamo che circa il 30 per cento del differenziale salariale di genere dipende dalle politiche di remunerazione che le imprese adottano per uomini e donne[8]. È possibile scomporre ulteriormente il contributo delle imprese per individuare due diversi meccanismi che possono generarlo: da un lato, le donne potrebbero concentrarsi in imprese che riconoscono salari inferiori a entrambi i generi (sorting: disuguaglianza tra imprese); dall’altro, pur lavorando nelle stesse imprese, le lavoratrici potrebbero avere un minor potere contrattuale rispetto agli uomini e non essere in grado di negoziare gli stessi salari o le stesse progressioni di carriera, determinando una crescita nella disuguaglianza complessiva per fattori interni alle singole imprese (disuguaglianza all’interno dell’impresa). La nostra analisi rivela come gli effetti di sorting siano quantitativamente più importanti nello spiegare il contributo delle imprese alla disuguaglianza salariale media, mentre fenomeni di segregazione verticale all’interno delle imprese sono più rilevanti, come è intuitivo attendersi, per i lavoratori e le lavoratrici che sono nei percentili più alti della distribuzione dei redditi di lavoro.

È importante sottolineare come la distribuzione di lavoratori e lavoratrici nella gerarchia dell’impresa sia elemento cruciale nell’incremento della disuguaglianza di genere. Se all’interno dell’impresa vi è l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza salariale, non basterà unicamente verificare che a parità di mansioni uomini e donne ricevano la stessa remunerazione, ma valutare quanto lavoratori e lavoratrici abbiano le medesime opportunità di carriera e si distribuiscano in maniera bilanciata nei diversi gradi di responsabilità all’interno dell’azienda.

La trasparenza retributiva

In linea con la «Strategia sulla parità di genere 2020-2025», nel marzo 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta per una direttiva sulla trasparenza salariale, per assicurare che le donne ricevano compensi equi per il proprio lavoro[9]. La proposta si incardina in un processo avviato già da diverso tempo dalle istituzioni europee con l’obiettivo di spronare i parlamenti nazionali ad aumentare il contrasto alle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro. Gli obiettivi della Direttiva sono tre: stabilire delle misure di trasparenza salariale che possano aiutare le donne e gli uomini in cerca di un impiego; rafforzare il diritto dei lavoratori a conoscere i livelli di reddito dei colleghi che svolgono le stesse mansioni; introdurre obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo di genere per le imprese con più di 250 dipendenti. In particolare, il rafforzamento degli obblighi di reporting ha tra gli obiettivi quello di incentivare un processo virtuoso, che porti le imprese ad assumere maggiore consapevolezza sulla propria struttura occupazionale e di retribuzione in un’ottica di genere e allo stesso tempo aiutare a evidenziare eventuali fenomeni discriminatori.

Gli esempi in ambito internazionale in tema di reporting da parte delle imprese non mancano[10]: Regno Unito, Danimarca, Svizzera, Francia e Austria sono alcuni tra i Paesi che obbligano le imprese a redigere rapporti e comunicare statistiche sul personale maschile e femminile e le relative retribuzioni.

Nel Regno Unito e in Francia le imprese con più di 250 dipendenti sono obbligate a pubblicare annualmente i dati relativi al gender pay gap, mentre in Danimarca e Svizzera le soglie sono fissate, rispettivamente, a 35 e 50 dipendenti. In Austria, si è optato per un ampliamento progressivo della platea delle aziende interessate, partendo da quelle più grandi. Nel Regno Unito le imprese sono obbligate a fornire informazioni sul differenziale di genere medio e mediano nei salari e nei bonus e la distribuzione di lavoratori e lavoratrici per quartili di salario. C’è un portale dedicato al gender pay gap reporting, consultabile da chiunque sia interessato. È anche possibile vedere l’elenco delle imprese che non hanno ottemperato agli obblighi di reporting e quali azioni sono state adottate in caso di violazione della legge. La leva della trasparenza – una sorta di «lista nera» (name and shame) – è quindi utilizzata come incentivo per far rispettare l’obbligo di legge e fornire correttamente i dati, anche se alcuni dubitano della sua reale efficacia, senza esplicite sanzioni. Alcuni studi su dati del Regno Unito evidenziano che la politica di trasparenza ha determinando una riduzione nel differenziale salariale di genere nelle imprese interessate dagli obblighi rispetto a quelle che non lo sono[11], oltre ad aver spinto le prime a pubblicare annunci di lavoro più attenti al linguaggio di genere o con maggiori opportunità di flessibilità nel lavoro[12]. In Austria e Belgio si mantiene invece la confidenzialità dei rapporti, il che limita i costi (o i benefici) reputazionali dei differenziali di genere in azienda.

In Italia, il Codice delle pari opportunità (d. lgs. 198 del 2006) obbliga le imprese con più di 100 dipendenti a stilare un rapporto almeno biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in termini di occupazione e retribuzione, mentre il d. lgs. 254 del 2016 sulla rendicontazione non finanziaria richiede alle imprese con almeno 500 dipendenti di indicare i risultati attinenti alla gestione non finanziaria, tra cui le misure per la parità di genere. Il 13 ottobre 2021 la Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge di modifica del Codice delle pari opportunità. Se la proposta di legge passasse anche al Senato, si introdurrebbe un’estensione dell’obbligo a tutte le aziende con 50 o più dipendenti. Il rapporto sulla remunerazione dei propri lavoratori, inoltre, dovrebbe diventare pubblico (cioè consultabile da tutti gli stakeholder: sindacati, lavoratori ispettori ecc.) e la non pubblicazione del rapporto o una pubblicazione incompleta sarebbe oggetto di sanzione; all’opposto, le aziende più virtuose otterranno una certificazione di parità e degli sgravi contributivi.[13].

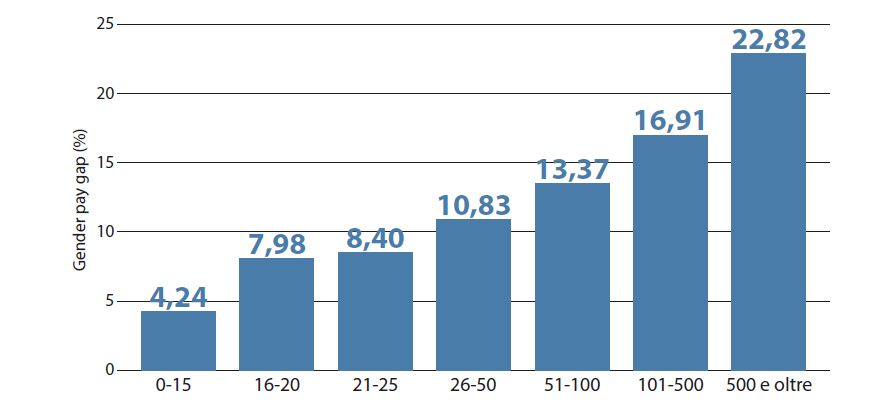

Promuovere la trasparenza nei dati delle imprese può portare dei benefici nel percorso verso il raggiungimento di una parità effettiva tra generi. Sebbene la legislazione sia una leva importante per incentivare la comunicazione dei dati, le imprese stesse possono monitorare in maniera sistematica indicatori sulla forza lavoro distinti per genere, per valutare se e quali obiettivi sul fronte della diversity siano stati acquisiti. Monitorare non solo statistiche aggregate (per esempio, il gender pay gap medio), ma anche dati sulla presenza di donne e uomini in diverse porzioni della distribuzione dei redditi all’interno dell’impresa stessa, può per esempio aiutare a individuare fenomeni di segregazione verticale. Quest’ultima è più facile che si manifesti in aziende di grandi dimensioni, perché è proprio nelle imprese con più dipendenti che il gender pay gap tende ad aumentare: sulla base di un campione di dati Inps riferiti al settore privato, il divario retributivo medio di genere risulta essere inferiore al 5 per cento nelle imprese con meno di 15 dipendenti e pari al 23 per cento in quelle con più di 500 dipendenti, come mostra la Figura 2.

Figura 2 - Differenziale salariale di genere per classe dimensionale di impresa

*Note: gender pay gap calcolato come differenza percentuale nei salari giornalieri medi di uomini e donne.

Fonte: A. Casarico, Audizione informale alla XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in tema di pari opportunità, 30 gennaio 2020. Elaborazione su un campione di dati Inps sul settore privato.

Il dibattito sull’incremento nella trasparenza dei dati sulla forza lavoro e nelle retribuzioni dei lavoratori si accompagna alla domanda se possano esserci degli effetti indesiderati per l’obiettivo della parità. Alcuni sottolineano come le imprese potrebbero assumere meno donne in posizione non di vertice, ricorrendo all’outsourcing, al solo scopo di migliorare i loro numeri; altri che il differenziale salariale di genere potrebbe temporaneamente peggiorare proprio perché si assumono più donne in posizione di junior management, il che non sarebbe di per sé un esito negativo.

È comunque innegabile che una valutazione per genere a livello di impresa delle politiche salariali e di progressione di carriera adottate è un elemento rilevante per attaccare il differenziale di genere nel mercato del lavoro. Nella cornice disegnata dalla Commissione Europea, le aziende possono avviarsi a rafforzare questo percorso.

In sintesi

- Nel corso degli ultimi 30 anni, in Italia i differenziali salariali di genere nel settore privato si sono ridotti in maniera sensibile, anche se rimangono molto accentuati tra i redditi da lavoro elevati: la differenza tra uomini e donne è del 30 per cento a vantaggio dei primi.

- Ancora nel 2021 la nascita di un figlio rappresenta uno dei principali fattori che contribuiscono ad accentuare i divari occupazionali e retributivi di genere. In Italia, la child penalty – cioè la perdita in percentuale di redditi di lavoro che le madri subiscono in seguito alla gravidanza – è tra le più alte d’Europa.

- Circa il 30 per cento del differenziale salariale di genere dipende dalle politiche di remunerazione che le imprese adottano per uomini e donne. In tal senso, nel marzo 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta per una direttiva sulla trasparenza salariale e nell’ottobre 2021 la Camera ha approvato una riforma del Codice delle pari opportunità.

«Economic Case for Gender Equality in the EU», EIGE, 2021.

«Gender Pay Gap Statistics», Eurostat, 2021.

A. Casarico, S. Lattanzio, «L’andamento dei top earners nel caso dei lavoratori dipendenti», Relazione Annuale INPS, Parte III, 2019, pp. 128-133.

J.G. Altonji, R.M. Blank, «Race and Gender in the Labor Market», in O. Ashenfelter, D. Card (a cura di), Handbook of Labor Economics, 3, Amsterdam, Elsevier, 1999, pp. 3143-3259.

Per una discussione sul ruolo dei campi di studio in cui si concentrano ragazzi e ragazze e sulla minor presenza femminile negli ambiti STEM, si veda M. Bertrand, «Gender in the 21st Century», American Economic Review, Papers and Proceedings, 110(5), 2020, pp. 1-24.

Per i dettagli della metodologia si veda A. Casarico, S. Lattanzio, «Behind the Child Penalty: Understanding what Contributes to the Labour Market Costs of Motherhood», CESIfo working paper 9155, giugno 2021.

D. Card, A.R. Cardoso, P. Kline, «Bargaining, Sorting, and the Gender Wage Gap: Quantifying the Impact of Firms on the Relative Pay of Women», Quarterly Journal of Economics, 131(2), 2016, pp. 633-686; A. Casarico, S. Lattanzio, «What Firms Do: Gender Inequality in Llinked Employer-Employee Data, WorkINPS paper n. 24 e Cambridge-INET working paper 1915, 2019; E. Coudin, S. Maillard, M. To, «Family, Firms and the Gender Wage Gap in France», IFS Working Papers W18/01, Institute for Fiscal Studies, 2018; B. Bruns, «Changes in Workplace Heterogeneity and How They Widen the Gender Wage Gap», American Economic Journal: Applied Economics, 11(2), 2019, pp. 74-113.

Casarico, Lattanzio, 2019, op. cit.

«Proposal for a directive of the European parliament and of the council to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms», Commissione Europea, 4 marzo 2021.

«Pay Transparency in Europe: First Experiences with Gender Pay Report and Audits in four Member States», Eurofound, 2018.

J. Blundell, «Wage Responses to Gender Pay Gap Reporting Requirements», 2020.

E. Duchini, S. Simion, A. Turrell, «Pay Transparency and Cracks in the Glass Ceiling», CAGE working paper 48, 2020.

«Passo avanti per il nuovo Codice delle pari opportunità», lavoce.info, 15 ottobre 2021; La proposta di legge è consultabile al seguente link https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3179-A/R&sede=&tipo=.