Magazine archive

2025/4

Focus. The Drivers of Change in Urban Mobility

- The Drivers of Change in Urban Mobility , Zerbini Fabrizio

- From Historical Patterns to Future Trajectories. Tracing the Evolution of Gen Z’s Mobility Practices , Borghini Stefania, Colm Laura, Medici Beatrice

- Insights From a Cross-Cultural Study: Adoption of Electric Vehicle Rentals in Tourism , Gaur Aakanksha

- From Adoption Barriers to Collaborative Models: Rethinking Shared Mobility for Young Generations , Sorbino Francesco

- Charging Behaviors in Urban Centers: The Need for an Integrated EV Energy Ecosystem , Cirrincione Armando

Visual readings

Science

- Creating Value in Global Knowledge Networks. Trust as a Strategic Lever for Collaboration , Blomqvist Kirsimarja, Michailova Snejina, Snow Charles C.

- An Analysis of Stakeholder Engagement. Communicating Sustainability Through Account-Based Marketing , De Giovanni Pietro, Spahiu Esli, Spinosi Lorenzo, Vishkaei Behzad Maleki

2025/3

Focus. Strategies and Challenges in Green Marketing

- Guidelines for Sustainable Communication: Green Marketing Strategies in Video Content , Losito Cristoforo, Farace Stefania, Tuan Anna Maria, Montaguti Elisa

- Green Messaging in Italian Grocery: Communicating Sustainability Through Packaging , Branca Generoso, Shi Qiaoni, Valentini Sara

- Mobilization and Behavioral Impact: A Strategic Framework for Climate Action , Shi Qiaoni, Valentini Sara, Zhou Liyang

- Electronics and Fashion Consumption: Balancing Sustainability and Accessibility , Batelli Micol, Di Iorio Vinicio, Frey Marco, Iovino Roberta, Testa Francesco

Visual readings

Science

Themes

- Social Return On Investment: Measuring the Impact of ESG Initiatives , Bartiromo Marianna, Filangieri Lauretta, Pirro Ruggiero Antonella

- Organizational Reactions to Expert and Consumer Evaluations in Haute Cuisine , Di Stefano Giada, Favaron Saverio D.

- The Apple Paradox: When Excellence Becomes Vulnerability , Papadimitriou Thanos

2025/2

Focus. Values and Principles Redefining Controlling

- Beyond Practice Updates. Values and Principles Redefining Controlling , Dossi Andrea

- ESG and Management Control Systems: A New Paradigm for Value Measurement , Caglio Ariela

- Aligning Strategy and Indicators. Measurement Systems Driving Execution , Meloni Gianluca, Morelli Marco

- Benefits, Risks, and Future Perspectives. The Role of AI in Management Control , Dossi Andrea, Santoli Eleonora

Visual Readings

Science

2025/1

Focus. Leveraging Loyalty to Create Value

- The Strategic Power of Customer Relationships: Leveraging Loyalty to Create Value , Busacca Bruno, Bertoli Giuseppe

- Going Beyond Discounts: Loyalty Trends in Italian Retail , Acconciamessa Emanuele

- Analyzing the Concept of Loyalty: A Four-Dimensional Relationship with the Brand , Ciacci Andrea, Mantovani Alice, Branca Generoso

- Short- and Long-Term Metrics: Key Loyalty Indicators That Truly Matter , Penco Lara, Testa Ginevra

- The TCC Model: Turning Data Into Competitive Advantage , Branca Generoso, Ciacci Andrea, Katris Damien, Rubashkina Yana

Visual readings

Science

Themes

- Carried Interest: Balancing Incentives and Taxation , Ruozi Roberto

- Corporate & Investment Banking: Perceptions of GenZ and Millennials , Accettura Roberta, Pirro Ruggiero Antonella, Rossi Riccardo, Sisti Alessia Giorgia

- From States of Mind to Strategies Using the Moods Matrix , Castelli Paola Rita, Perotto Pierpaolo

2024/4

Editorial

Focus. Creating Value with Artificial Intelligence

- Creating Value with AI: Post-Digital Business Strategies , Meregalli Severino FREE

- From Theory to Practice: Critical Factors in AI Implementation , Ciacci Andrea

- The Reality Beyond the Hype: Three-Dimensional Applicability , De Rossi Leonardo Maria, Diaferia Lorenzo

- Successful Business Cases: AI Implementation Best Practices , Ciacci Andrea, Raimondi Claudio

Visual Readings

Science

2024/3

Focus. Enhancing Sustainability Throughout the Value Chain

- The Rising Adoption of GRI Standards. Enhancing Sustainability Across the Value Chain , Trindade Maria A. M., Grando Alberto FREE

- Sustainability and Business Performance. Building Resilience with GRI Practices , Maleki Vishkaei Behzad, De Giovanni Pietro FREE

- Responding to Shock Events. Time To Recovery, Indicators, and Strategic Approaches , Ruzza Daniel FREE

Science

2024/2

Editorial

Focus. Rethinking HR Strategies and Public Employee Roles

- A Forward-Looking Vision. Rethinking HR Strategies and Public Employee Roles , Valotti Giovanni

- A Strategic Imperative. The Role of HR Management in Italian PSOs , Sottoriva Claudio Buongiorno, Valotti Giovanni

- Bridging the Skills Gap. How New Competencies Drive Innovation , Vidè Francesco, Giacomelli Giorgio

- War for Talent or Trawl Fishing? Balancing HR Needs and Quality in PSOs , Lenzi Lavinia, Saporito Raffella

- Next Generation Performance Appraisals. Balancing Administrative and Development Goals , Barbieri Marta, Micacchi Marta

- The European Commission's ComPAct: Bringing Innovation to EU Public Administrations , Dotto Daniele

Visual Readings

Themes

- Embracing Expert Approaches in Modern Credit Rating Modelling , Ciampi Francesco

- Microfinance: A New Sustainable Asset Class on the Horizon? , Dallocchio Maurizio, Etro Leonardo L., Vizzaccaro Matteo, Anconetani Rachele, Colantoni Federico

- Inclusive Brand Activism. Driving Social Change Beyond Woke Washing , Acconciamessa Emanuele

- Internet of Beings. AI and Hyper Data Revolutionize Healthcare , Grillo Francesco

- At the Wheel with Gen Z. Charting the Roadmap for Future Urban Mobility , Borghini Stefania, Cirrincione Armando, Colm Laura, Gaur Aasha, Medici Beatrice, Sorbino Francesco

2024/1

Focus. Protecting the Ocean: A New Challenge

- A New Challenge for All. Protecting the Ocean for a Sustainable Planet , Pogutz Stefano, Perrini Francesco, Pachner Jan Hans Georg, Sardà Rafael, Fumagalli Federico

- Beyond Awareness. Calling Companies to Action , Manlio De Silvio Manlio, Fumagalli Federico, Daminelli Roberta, Andreoni Marta, Magni Giulio

- The Future of the Blue Economy. From Risk Mitigation to Business Opportunities , Cozzi Ambra, Galvani Laura, Biggi Livia, Theodorou Nikolaos Alexandros, Strina Maria Giulia

- The Ocean Disclosure Initiative. A New Platform for Collective Change , Pogutz Stefano, Perrini Francesco, De Silvio Manlio, Pachner Jan Hans Georg, Magni Giulio, Fumagalli Federico, Cozzi Ambra

Visual Readings

Themes

- Capital Markets. A Key Asset for Growth , Caselli Stefano

- Ethical Challenges of Artificial Intelligence , Vicari Salvatore

- Key Factors for Managing AI in Business , Sciarelli Sergio

- A Learning Orientation to Improve Impact Across Sectors , Beech Nic, Hibbert Paul, Mason Katy

- European Management Model: A Reality or a Chimera? , Zattoni Alessandro

- The Need to Transform Marketing Practices , Busacca Bruno, Bertoli Giuseppe

- Hearing Aid Industry. The Hi-Tech Human Side , Fornari Valentina

- The Corporate Debt Alarm. What’s Next , Ruozi Roberto

2023/4

Editorial

Dossier. Driving in the Future

- The Great Challenges for Italian Industry , Zirpoli Francesco

- A Great Future Behind Us? , Perugini Mario

- The Keyword is Transformation

- Public Policies for Recovery , De Palma Michele

- Expected and Real Benefits of Industry 4.0 , Calabrese Giuseppe Giulio

- Transition to Electric: the Risks for Employment , Bubbico Davide

- Sustainable Mobility Between Obligation and Aspiration , Colm Laura

Focus. Driving in the Future

Focus. Agribusiness Searching for a Future

- All the Ingredients of Supply Chain Resilience , Lo Zoppo Marianna, Amico Biagio Maria

- Sustainability Benefits All Actors, Including Financial Interests , Fiorillo Vitaliano, Amico Biagio Maria, Bottacin Leonardo

- Vertical Farming: from Hype to Disinvestment , Giannetti Federico, Lo Zoppo Marianna

- Collaborating is Difficult, but for Supply Chains it is Necessary , Saputo Aristea

Focus. The Future of Sports between Value and Values

- A Model of Sports Between Olympic Spirit and (Hyper) Professionalism , Ruta Dino

- Milan’s Olympic Ambitions Reach New Heights , Billari Francesco C.

- Athletes and Careers: The Game Is Played Off the Field Too , Ruta Dino, Antonelli Luca

- An (In)Tangible Legacy: What Remains of Sporting Events , Bigotto Chiara, Palmieri Antonio

- Why Sports Facilities Are a Winning Business (for Everyone) , Ruta Dino, Palmieri Antonio

- Beyond Victory: Fan Engagement Between Identity and Community , Antonelli Luca, Raccagni Deborah

Artificial Intelligence

2023/3

Dossier. Desire for Luxury: Experiences, Practices, Values

- Luxury Experience as a Modus Vivendi , Calefato Patrizia

- A Growing Market Despite Uncertainties , D’Arpizio Claudia, Levato Federica

- Global Players are Shopping for Smaller Businesses , Baro Jessica, Dallocchio Maurizio, Etro Leonardo

- Discretion and Refinement at the Core of Quiet Luxury , Carraro Stefania, Misani Nicola

- Excellence Becomes a Group: the Case of Florence , Lojacono Gabriella

- NFTs for a New Customer Relationship , Pan Laura Ru Yun

- Authenticity Generates Uniqueness, Trust, and Loyalty , Lojacono Gabriella

- Personalizing the Product, but with Moderation , Prandelli Emanuela

- Luxury Hospitality: Challenges, Trends, and Good Practices , Kim Sowon, Girardin Florent, Fuchs Matthias

- The Growth of Fine Dining: the Case of Langosteria , Lanza Pietro

- Jewelry between Continuity and Transformation , Vigneron Cyrille

Focus. The Artificial Era (but not too much)

- Looking Closely Through the Digital Mirror , Castelli Gianluigi, Meregalli Severino

- Cybersecurity and Companies: If the Worst Virus is the Mentality , Abbatemarco Nico

- Possible Metaverses: Archetypes and Use Cases to Go Beyond the Hype , De Rossi Leonardo M., Salviotti Gianluca

- Here Is the Pen, ChatGPT! Generative AI Put to the Test with Text , Diaferia Lorenzo

Public Administration

2023/2

Editorial

DOSSIER. All the Faces of Poverty

- The Entirely Italian “Poverty Regime” , Saraceno Chiara

- Disadvantaged Stories as Inheritance , De Lauso Federica

- Youth and Work: A Crucial Issue , Bertolini Sonia, Borgna Camilla, Romanò Sara

- Educational Poverty Requires Strong Choices , Curti Sabina

- Rethinking Italy’s Citizens’ Income , Lenzi Antonio

- More Light in the World of the Homeless , Cortese Caterina

- Give Us This Day Our Daily Bread , Perretti Fabrizio, Simonella Zenia

FOCUS 1. Do All Roads Lead to the PNRR?

- The Territorial Allocation of Resources, between Good and Bad , Altomonte Carlo, Biasioni Francesco, Gottardo Giulio

- Investments Require New Leadership in the Public Sector , Vecchi Veronica, Cusumano Niccolò, Motta Lorenzo, Saporito Raffaella

- Simplifying to Grow and Win the Race Against Time , Micacchi Lorenza, Lenzi Lavinia, Valotti Giovanni

- The Challenge for Towns and Cities is to Invest in Real Projects , Nicotra Veronica

FOCUS 2. Good Governance Produces Growth (in Multiple Directions)

- Positive Effects on Performance, Both Direct and Indirect , Minichilli Alessandro, Montemerlo Daniela, D’Angelo Valentino, Bastos Castilho Joao Pedro, Di Francesco Manuel, Di Caprio Giovanni

- Compliance Issues are Relevant Factors for Strategic Decision-Making , Acerbis Fabrizio

- The Epochal Challenges of the 2020s: Financial Intermediation , Ragaini Andrea, Albonico Marzio

- Growing to Preserve Italian Excellences: The Role of Investors , Paoli Tommaso

Sustainability

Digital Sustainability

Innovation and Marketing

2023/1

Dossier. China: So Close Yet So Far

- The Internationalization of the Chinese Currency , Amighini Alessia FREE

- The Magic Circle of Xi Jinping , Attanasio Ghezzi Cecilia

- The US Strategy to Contain Beijing , Pugliese Giulio

- Risks and Opportunities for Italian Businesses , Zadro Alessandro

- The New Silk Road. One, None and a Hundred Thousand , Franceschini Ivan FREE

- Multicultural Leadership as a Lever for Success , Zhou Fei Francesco

- Doing Business in China: The Case of Brembo , Simonelli Silva Umberto

- Internet Meets the Great Wall , Negro Gianluigi

- The Myth of Guanxi: What We Really Know , Opper Sonja

- Management Faces the Untranslatable , Pontiggia Andrea, Morbiato Anna

Focus. Small and Medium Enterprises: Challenges for the Future

- SMEs and Continuity of Success in the New Scenarios of Competition , Tripodi Carmine FREE

- A Complex Three Years that Bring Problems and Opportunities , Puricelli Marina

- Facing the New Normal: Skills, Resources, and Leadership , Visconti Federico, Lazzarotti Valentina

- The Four Strategies to Promote Sustainable Practices , Perrini Francesco, Pogutz Stefano, De Silvio Manlio

- Diversity Management: An Extensive Terrain Still to Be Explored , Basaglia Stefano

Mergers & Acquisitions

Internationalization

Administration & Control

Organization & People Management

2022/4

Dossier. Urban Regeneration

- The Virtuous Circle of Sustainability , Bezzecchi Alessia FREE

- Opportunities in Urban Regeneration , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Abbadessa Mario, Albertini Petroni Davide, Della Posta Giovanna , Ruckstuhl Andrea

- Green Finance and Sustainable Regeneration , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Coticoni Stephen, Serrini Riccardo, Tedesi Luca, Turri Lia

Dossier. Living

- New Social Needs at the Center of Living , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia

- Make Way for Proptech as a Lever for Growth , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Cominelli Barbara, Grillo Marco

- New Housing Needs and Market Responses , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Adduci Pietro, De Albertis Regina

- The New Logics of Territorial Readjustment , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Mazzanti Alessandro, Ricciardi Paola

Dossier. Commercial

- Great Transformations of the Sales Sector , Morri Giacomo, Benedetto Paolo FREE

- Offices Are Changing; Investments, Too , Morri Giacomo, Benedetto Paolo, Al Salhi Muhannad, Catella Manfredi, Dal Pastro Alexei

- The Customer Experience as the Heart of Hospitality , Morri Giacomo, Basterrechea Chema, Keller Stefano, Schiavo Giampiero

- Retail and Logistics: Two Sides of the Same Coin , Morri Giacomo, Sandberg Joachim, Véron Eric

Focus. The New Normal in Marketing

- The New Normal in Marketing , Castaldo Sandro, Zerbini Fabrizio

- When Images Become a Repository of Data for Businesses , Cillo Paola, Grossetti Francesco, Rubera Gaia

- Brand Management between Back to the Future and Interstellar , Busacca Bruno, Ostilli Maria Carmela

- The Key Points of the Digital Transformation of Go-to-market , Castaldo Sandro, Zerbini Fabrizio

- Ten Areas of Action to Redesign the Sales Function , Caiozzo Paola, Colm Laura Ingrid Maria, Guenzi Paolo, Aurelio Sisti Marco

Visual readings

Economic policy

Organization and People Management

2022/3

Dossier. Seas&Mountains

- New Trends in Beach Tourism , Antonioli Magda, Bricchi Sara FREE

- Technology and Sustainability Take a Cruise , Pellegrino Domenico FREE

- Tradition and Innovation for Luxury Boating , Saviolo Stefania

- Threats and Opportunities for the Fishing Industry , Sabatella Evelina Carmen

- Mountain Tourism in Transition , Mottironi Cristina

- New Inhabitants in Mountain Territories , Corrado Federica

- The City Needs the Mountains , Golino Antonella

- The Great Challenge of Milan-Cortina , Antonioli Magda

Visual readings

Focus. Sustainable Finance

- Sustainable Finance. Why It Has to Change , Dallocchio Maurizio FREE

- ESG Rating and Credit: How to Assess Integrated Risk , Calcaterra Michele

- The Impact of Sustainability on the Cost of Capital , Caragnano Alessandra

- Accelerating the Transition: Financial Services Must Also Do Their Part , Marchesi Cecilia

- The Creation of Value through Sustainable Debt Instruments , Pippo Federico, Talamini Andrea

- Social Responsibility, Environmental Sustainability, and ESG Ratings in Italian SMEs , Lanza Andrea, Roscio Anna Maria

Environmental Economics

Extraordinary finance

Economy, work and organisations

2022/2

Dossier. Check-up on Healthcare

Dossier. Lessons from the Covid-19 era

- The Four Eras of the SSN in Two Years , Longo Francesco

- Destination Value in Healthcare , Lecci Francesca, Foresti Luca

- Operations management as a Critical Factor , Fenech Lorenzo

- The Great Challenge of Personnel , Montanelli Roberta, Sartirana Marco

- General Directors Face the Crisis , Del Vecchio Mario, Romiti Anna

- The Contribution of Private Operators , Preti Luigi Maria, Ricci Alberto

Dossier. Research & Services

- How the Supply Chain Has Changed , Borgonovi Elio, Ripa Di Meana Francesco

- Digitalization: Certainties and Opportunities , Boscolo Paola Roberta, Tarricone Rosanna

- The Impact of the PNRR on Care , Tozzi Valeria, Casati Giorgio

- Innovation Wanted for Seniors , Notarnicola Elisabetta, Perobelli Eleonora, Rotolo Andrea

- Generating value with purchases and investments , Vecchi Veronica, Cusumano Niccolò, Tanese Angelo

Visual Readings

Focus. All the Value of the Space economy

Focus. Space Economy

- The importance of the public-private relationship , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea

- Why and how to reduce the large amount of space debris , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea

- To the Moon for Interplanetary Exploration? , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea

Strategy and enterprise

Project Management

Organization and People Management

2022/1

Dossier. Introduction

Dossier. Innovation & Tradition

- Strength and Fragility of Reading , Dubini Paola

- The Proximity of Libraries , Faggiolani Chiara [*]

- The Digital Transition of Museums , Guerzoni Guido FREE

- Innovation Strategies for Museum Collections , Monti Alberto [*]

- New Experiences of Consumption The Case of the FAI , Rurale Andrea, Carù Antonella, Dalle Carbonare Piergiacomo Mion [*]

- The Impact of NFTs on the Art World , Pola Francesca

Dossier. The 2030 Agenda and Local Territories

- Cultural Welfare Beyond Experimentation , Cicerchia Annalisa *

- Capitals of Culture: Experimenting with the Future , Baia Curioni Stefano, Morganti Ilaria

- Corporate Collections and Business Performance , Paolino Chiara

- Digital Nomadism as an Opportunity for Tourism , di Salle Marianna, Mottironi Cristina

- The Regeneration of the Venetian Lazarettos , Fazzini Giorgia

- Multiculturalism, Diversity, and Inclusion Strategies , Lucchetti Marco, Turrini Alex [*]

Focus. Introduction

Focus. Businesses Face the Challenge of Covid-19

Digital marketing

Organization and People Management

Economic sociology

2021/4

Editorial

Dossier. Scenarios and Challenges

Dossier. Business, Society, and Law

- Gender Pay Gap: The Role of Businesses , Casarico Alessandra FREE

- Women and the PA: A Case of Half Success , Saporito Raffaella, Rota Silvia, Trinchero Elisabetta FREE

- What Future for Gender Budgeting? , Galizzi Giovanna

- What Unions Can and Must Do , Pulcher Simone

- Managing Disability Beyond the Stigma , Cuomo Simona, Simonella Zenia

- It’s Decision Time on Migrants , Monaci Massimiliano

- The Body of Law Against Discrimination , Lorenzetti Anna

Visual readings

Focus. Accounting

Focus. Agribusiness

- The New Season of Agribusiness

- The Entire Supply Chain Faces the test of Innovation , Lo Zoppo Marianna, Saputo Aristea

- The New Rules on European and Italian Agricultural Policy , Mastrandrea Francesco

- The Growth of Vertical Farming Between Reality and Promises , Lo Zoppo Marianna, Fiorillo Vitaliano

People management

2021/3

Dossier. Geopolitics

Dossier. Businesses and managerial models

- Digital platforms: an (almost) all-out battle , Colangelo Giuseppe FREE

- Trade Opportunities and Possible Perils , Miranda Lucio

- The New Overseas Route for Italian Fashion , Marafioti Elisabetta

- Successful strategies for the agri-food industry , Veronesi Vittoria, Pirotti Guia Beatrice, De Angelis Corvi Elena FREE

Focus. Political economy

Visual Readings

The Debate. State vs. Market

Organizational behavior

Strategy and entrepreneurship

Strategic management

Innovation & Operations Management

2021/2

Dossier. The Context

- What’s Behind Artificial Intelligence? , Diaferia Lorenzo, Salviotti Gianluca FREE

- How to Create Value with the Data Economy , Cillo Paola, Rubera Gaia FREE

- Innovation and Algorithms, To Be Managed with Care , Corrocher Nicoletta, Guerzoni Marco, Nuccio Massimiliano Nuccio

- The Reason of Optimism in Italy , da Empoli Stefano

Dossier. Management&Application

- Advanced Analytics for Managerial Decision , Borgonovo Emanuele, Molteni Luca FREE

- Challenges and Solutions for the Banking Sector , Omarini Anna

- Skills, Ethics, and Safety in the Service of Health , Ciani Oriana

- The Benefits of Algorithms in Business Organization , Pedronetto Paolo

- Data Scientists: Who They Are, What They Do, and How They Do It , Molteni Luca, Poli Maurizio

Focus. The State vs. The Market?

Visual readings

Corporate finance

Public Administration

Business Strategy

Strategy & Entrepreneurship

2021/1

Dossier. Introduction

Dossier. Business and Global Scenarios

- The 2030 Agenda: An Appointment that Regards Us All , Giovannini Enrico, Perrini Francesco, Pogutz Stefano, Casati Paola FREE

- The Centrality of Corporate Governance , Minichilli Alessandro, Perrini Francesco, Casati Paola

- ESG Ratings: Love Them or Hate Them? , Perrini Francesco, Iantosca Anna

- From Competition to Collaboration , Tencaci Antonio

- Why and How to Be a B Corp or Benefit Corporation , Misani Nicola

- When a Trademark Transforms the Value Chain , Morici Giuseppe, Pogutz Stefano FREE

Dossier. Alternative Perspectives

- Decarbonization and the Challenges of Big Oil , Di Castelnuovo Matteo, Biancardi Andrea

- All the Potential of the Blue Economy , Pogutz Stefano, De Silvio Manlio, Fumagalli Federico, Pachner Jan, Magni Giulio

- Sustainability Leaders for the Preservation of the Oceans , Allevi Virginia, Saputo Aristea, Rizzi Giorgia, Daminelli Roberta

Focus. Introduction

Focus. Cities and culture

Visual reading

Public administration

People management

2020/5

- Special: 30 Years of Economia&Management

- The Strength of Roots to Anticipate the Future , Soda Giuseppe

- 1988-1997: The Debate on Business Models , Basaglia Stefano, Simonella Zenia

- 1998-2007: Great Transformations at the Turn of the Millennium , Basaglia Stefano, Simonella Zenia

- 2008-2018: How to Interpret the Post-crisis Period , Simonella Zenia, Basaglia Stefano

- Looking Back over the Magazine’s First Thirty Years , Basaglia Stefano, Simonella Zenia

- Corporate Governance: between Art and Profession , Dematté Claudio

- Knowledge: A Factor for Competitiveness , Corbetta Guido

- Being Interesting, Rigorously , Perrone Vincenzo

- Expanding the Horizon without Prejudice , Perretti Fabrizio

2020/4

Dossier. Rethinking Globalization

- State Intervention in the Economy? What Counts is Quality , Zamagni Vera

- A New Management of Global Markets , Calabrò Antonio

- Why We Should Go Back to Reading Marx , Bellofiore Riccardo, Vertova Giovanna

- Industrial Relations in the Time of Globalization , Pedersini Roberto

- Aggregate Demand is the Italian Problem , Perugini Mario

Dossier. Who Represents What

- All of the Doubts and Challenges within Confindustria , Berta Giuseppe

- Business-Labor: Equal Status and Common Planning , Perretti Fabrizio FREE

- Four Possible Destinies for Labor Unions , Reyneri Emilio

- How and Why Solitude is Growing among Insecure Workers , Colella Francesca

- A New Model of Co-Responsibility , Del Chicca Andrea, Mancini Alessandro

Visual Reaadings

Focus. The Fashion Industry and New Consumption

Innovation & Operations Management

Sharing Economy

Digital Procurement

Insittutions and Society

2020/3

Dossier. Economic-political developments

Dossier. Society and the environment

Dossier. Business and company

Visual Readings

Focus. Silver economy

- How the Demographic Profile Has Changed , Salaris Luisa

- Age Management A Necessary Choice , Gravaglia Emma

- Old Age as Stimulus for a New Form of Welfare , Berloto Sara, Longo Francesco, Notarnicola Elisabetta, Perobelli Eleonora, Rotolo Andrea

- The Long-Living, or Ageless, Consumer , Palmarini Nicola

- Large-scale retailers Aim to Conquer the Silver Customer , Buccoliero Luca, Bellio Elena

Accounting and financial statements

Mergers & Acquisitions

Public administration

2020/2

Dossier. The Scenario

Dossier. The Information Industry

Dossier. The Media Diet

Visual Readings

Focus. Marketing Made in Italy Products

- What It Means to Talk about Made in Italy , Costabile Michele

- Cultural Specificity and Quality of Production , Ancarani Fabio, Costabile Michele, Mazzù Marco Francesco

- How and Why to Defend our Coolness , Costabile Michele, Fei Carlo, Mazzù Marco Francesco

- The Supply and Demand of Uniqueness , Costabile Michele, Mazzù Marco Francesco

Digital transformation

Organization

Financial Systems

2020/1

Editorial

Dossier. Training

Dossier. Models

Dossier. Challenges

Dossier. Corporate governance

Visual readings

Focus. Capitalism and Business

Public management

Compensation

Special 30 Years of Economia & Management

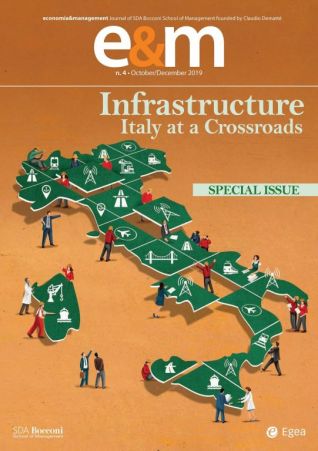

2019/4

Editorial

Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads

Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Transports

Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Networks

- The Digital Future of the Italian System

- 5G: Infrastructure Seeking an Author

- Digitalizing is a Must

- New Rules for the Infrastructure of the Gigabit Society

- The Open Fiber Project: how and why

- Networks at the Center of the Urban Ecosystem

- Electric Infrastructure for tomorrow

- Electric transition between the present and the future

Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Territories

Visual readings

2019/3

Dossier: (all too) human capital

Dossier: The Scenario

Dossier: Recruiting and Selection

Dossier: Careers

Dossier: Institutions and Representation

Visual Readings

Financial Services

Special 30 Years of Economia & Management

2019/2

2025/4

2025/4